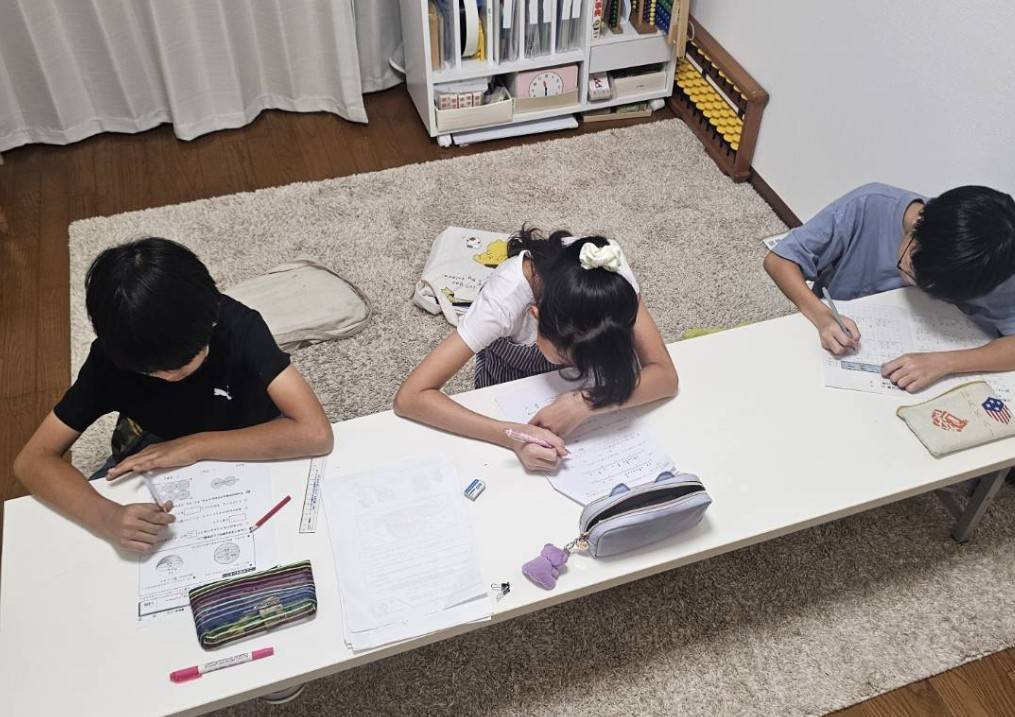

「プリントやってね」と声をかけても、

ダラダラしたり、逃げたり、机に向かってくれなかったり…。

「どうしてやってくれないの?」

「このままで勉強についていけるのかな…」

と、不安になってしまうママ・パパも多いと思います。

でも、「やらない=やる気がない・頭が悪くなる」ではありません。

多くの場合、

・タイミング

・声のかけ方

・プリントとの付き合い方

を少し変えるだけで、子どもはスッと動きやすくなります。

ここでは、「なかなかプリントをしてくれない」ときに見直したいポイントを3つお伝えします。

ポイント①「やらない」の裏にある気持ちを考えてみる

まずは、「なぜプリントをしないのか?」を、

子どもの立場から想像してみることがスタートです。

例えばこんな理由が隠れていることが多いです。

- 幼稚園や学校から帰ってきて、もうクタクタ

- プリントの量が多くて、「終わるイメージ」がわかない

- ちょっと難しくて、「わからない=やりたくない」になっている

- 遊びの途中で声をかけられ、気持ちの切り替えが追いつかない

「なんでやらないの!」と責める前に、

一度立ち止まって、

「今日は疲れてるのかな?」

「このプリント、今のレベルに合っているかな?」

と考えてみると、関わり方のヒントが見えてきます。

ポイント②やるタイミングと量を“小さく決める”

プリント習慣で大切なのは、

「一気にたくさん」より「少しを続ける」ことです。

タイミングの工夫

- 帰宅直後のぐったりタイムは避けて、

少しおやつを食べて落ち着いてからにする - 「○時になったらプリント、終わったら自由時間ね」と

事前に流れを決めておく

量の工夫

- 「1枚やろう」ではなく「この列だけ」「3問だけ」から始める

- 「全部終わらなくてもOK、ここまでできたら今日の合格!」と

先にゴールを小さく決める

「これならできそう」と子どもが感じられる量とタイミングにすると、

自分からスッと動ける確率がぐっと上がります。

ポイント③“プリント=作業”ではなく“対話の時間”にする

プリントが「ただの作業」になると、

子どもはつまらなくなってしまいます。

少しだけ、親子の対話を足してあげると、

プリントの時間が「勉強」から「楽しい発見の時間」に変わります。

例えば…

- 解く前に 「この問題、どうやって考えたらよさそう?」

- 解いたあとに 「どうしてそう思ったの?考え方教えて」

- 間違えたときも 「ここまでの考え方はよかったね。じゃあ、どこからずれたかな?」

と、“できた・できない”だけでなく、

考え方そのものをほめる・聞くことがポイントです。

こうしたやりとりを重ねることで、

プリントは「言われたからやるもの」から

**「自分の頭で考える練習」**に変わっていきます。

それが、後々の思考力・算数力・読解力につながっていきます。

最後に

「なかなかプリントをしてくれない」というお悩みは、

どのご家庭でも一度は通る道です。

大切なのは、

- やらない理由を子どもの目線で考えてみる

- タイミングと量を小さく整える

- プリントを“作業”ではなく“対話と発見の時間”にする

この3つを、完璧でなくていいので、

できる範囲で少しずつ取り入れてみることです。

幼児教室しばたでは、

「プリントをこなすこと」よりも、

“考えるって楽しい”“わかるって気持ちいい”

という気持ちを育てることを大切にしています。

おうちのプリント時間も、

親子で一緒に“考える力”を育てていける時間になりますように。