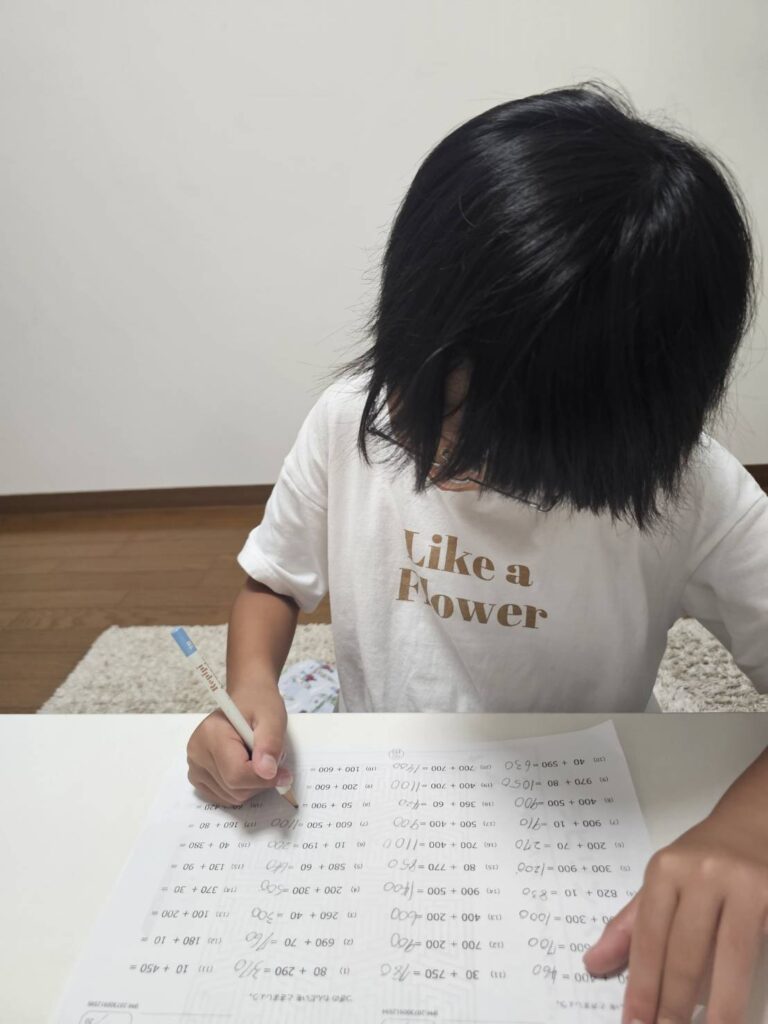

「繰り上がり・繰り下がりで止まる」「文章題の意味がつかめない」「図形や表が“読み物”にならない」——そんな“あるある(例:10のかたまりが曖昧、単位がごっちゃ、式は書けるのに何を聞かれているか不明)”を、家庭でやさしく断ち切るための3ポイント!

1. 位取り&数直線で“量”を可視化する

サイン:繰り上がり・繰り下がりで混乱、100までの大小比較が弱い。

やってみる(毎日3〜5分)

- 10のまとまり作り:割りばし輪ゴムで「10本=1束」。束を“十”、ばらを“一”と読み替える。

- 数直線ジャンプ:0→100の数直線で+9は「+10して−1」、−8は「−10して+2」に言い換えジャンプ。

- ブロック分解:27+38=(20+30)+(7+8)→(50)+(15)→65 と声に出して分解・再構成。

NG:筆算だけで処理(位取り・数直線の“意味”が置いてけぼり)。

2. ことば→図→式→計算の順で“文章題”をほどく

サイン:「合わせて/ちがい/あと何こ」が曖昧、式は当てずっぽう。

やってみる(キーワードを図に落とす)

- 3語ルール:今日の算数語いを3つ(例:合わせて・のこり・差)。家の会話で各2回使う。

- 線分図・テープ図:

「りんごが18こ。5こ食べた。のこりは?」→長い帯=18、短い区間=5、空白=? と描く→18−5=□。 - 単位は声に出す:時刻・長さ・かさは「数+単位」をワンセット読み(“3じ半”“12センチ”“200ミリリットル”)。

NG:最初から式を作らせる/図を使わない

3. 形・配列・等分で“かけ算の土台”をつくる

サイン:偶数・奇数、等分、長方形の数え方がふわっとしている。

やってみる(目・手・口+図)

- 配列(アレイ)数え:3行×4列の○を描き、「たて3列、よこ4列、ぜんぶで?」→行ごとに4、4、4と数え上げ。

- 等分&倍:12個を2人で同じ数、3人で同じ数に配る→「ひとりぶん」を線分図で表す。

- 面積の見方:方眼ノートで図形を塗り、1マス=1で数→はみ出しは“半マス2つで1”。

NG:九九の丸暗記だけ先行(等分・配列の“意味”がない暗記は崩れやすい)。

おうちで続けるコツ(共通)

- 合言葉は*「目・手・口+図」:見える形にして、手を動かし、言葉にし、最後に図へ。

- 短く毎日:1テーマ3分×3本柱=合計9分で十分。

- 言い替えを定型化:「+9=+10−1」「−8=−10+2」「合わせては足し、のこりは引き」。

- ミスは分析:位取り・単位・図の欠落のどれかを一緒に点検。

- 筆算は“最後”:意味→図→暗算・概算→筆算の順で。

まとめ

- 位取りと数直線で量を可視化——10のまとまりとジャンプ思考で繰り上がり・下がりをラクに。

- ことば→図→式→計算——線分図・テープ図で文章題の意味から入る。

- 形・配列・等分——アレイと等分の体験で九九の“意味”を先につくる。

つまずきは能力ではなく学びの順番の問題。今日から「目・手・口+図」の短い習慣で、正しく強い算数力を育てましょう。

体験レッスン・ご相談は「幼児教室しばた」へ。

一緒に頑張りましょう!