「数は数えられるのに“どっちが多い”で迷う」「“合わせて・のこり”で止まる」「パズルの向きが分かりにくい」——そんな“あるある(例:おやつ配りで同じ数にできない、10まで言えるのに10のまとまりが曖昧、文章指示が長いと固まる)”を、家庭でやさしく断ち切るための3ポイント!

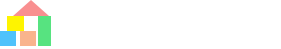

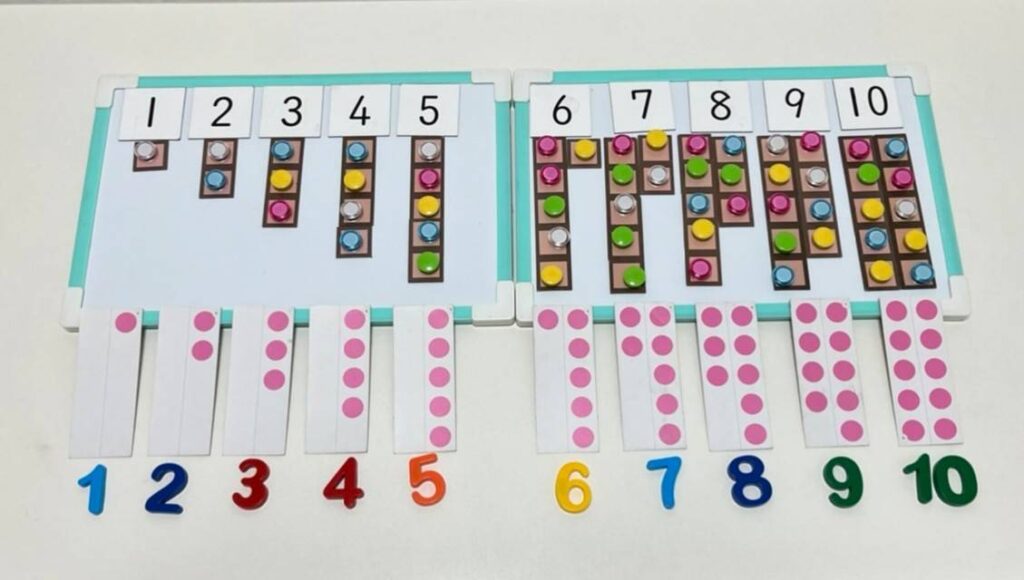

1. 量感(5・10の“まとまり”を体で理解)

サイン:多い/少ないの比較が弱い、10を超えると混乱。

やってみる(毎日3〜5分)

- おはじき10個を「5と5」「3と2」に分け替え、「5と□で10」を声に出す

- おやつ配り:同じ数ずつ配って“同じだけ?”“どちらが多い?”を言語化

- 10円ごっこ:合計→おつりを実物でやり取り

NG:カード暗記だけで実物操作がない

2. ことば理解(算数語いを“生活で”使う)

サイン:「合わせて/のこり/より多い・少ない」で止まる、文章指示が入らない。

やってみる(ことば→絵→実物→式)

- 1日3語だけ(例:合わせて・のこり・半分)を生活で各2回使う

- 言いかえカード:「合わせて=いっしょに」「のこり=まだあるぶん」

- 一文一動作:「りんご3こを合わせておさらに置く」→動かす→□+□へ

NG:最初から式だけ見せる

3. 操作・図形(“作る→確かめる”で読む力に)

サイン:積み木のまねが難しい、左右・向きがあいまい。

やってみる(手先を動かす日課)

- 積み木コピー:見本3ピース→5ピースへ段階アップ。上・前・横から確認

- 折り紙ミラー:半分に折って切り、開いて対称を発見。「どこが同じ?」と言う

- 道パズル:スタート→ゴールを線でつなぎ、曲がった回数を数える

NG:プリントだけで“作る経験”がない

おうちで続けるコツ(でも無理はしないでね!)

- 合言葉は「目・手・口」:見て→触って→声に出す

- 成功の固定化:「5と3で8になったね」「左右おんなじ形だね」と言葉で留める

まとめ

- 量感は実物操作で作る——5・10のまとまりを“体で”理解。

- 算数語いは3語にしぼって生活で使う——意味→式の順で無理なく。

- 図形は作って確かめる——コピー・対称・道づくりで“読む目”を育てる。

つまずきは能力ではなく経験の順番の問題。今日から「目・手・口」の短い習慣にしてみましょう!

体験レッスン・ご相談は「幼児教室しばた」まで。

一緒に頑張りましょう🥰